“Finishing” ist die Nachreifung von Whisky in anderen Fässern als denjenigen, die zu seiner ersten Reifung verwendet wurden. Der Prozess wird als “Wood Finishing” bezeichnet, der so gereifte Whisky trägt dann die Bezeichnung “Double Matured” oder sogar “Triple Matured”, die gesamte Prozedur nennt man auch “Wood Management”.

Während Bourbon- und Sherryfässer am häufigsten mit der Reifung von schottischem Whisky in Verbindung gebracht werden, bevorzugen die Destillerien seit langem einen opportunistischen Ansatz bei der Verwendung von Fässern, die zu jeder Zeit verfügbar sind.

Ich fürchte, dass die Vorstellung nicht stimmt, dass der gesamte schottische Whisky im 19. und frühen 20. Jahrhundert in First-Fill Sherry Casks gereift wurde Ein Blick auf die Bücher der Blender aus dem späten 19. Jahrhundert belegt dies. In den frühen Tagen des kommerzialisierten Handels von schottischem Whisky, ab 1823, hat man eine Vielzahl von Fässern eingesetzt, da die Nachfrage nach Whisky zu steigen begann.

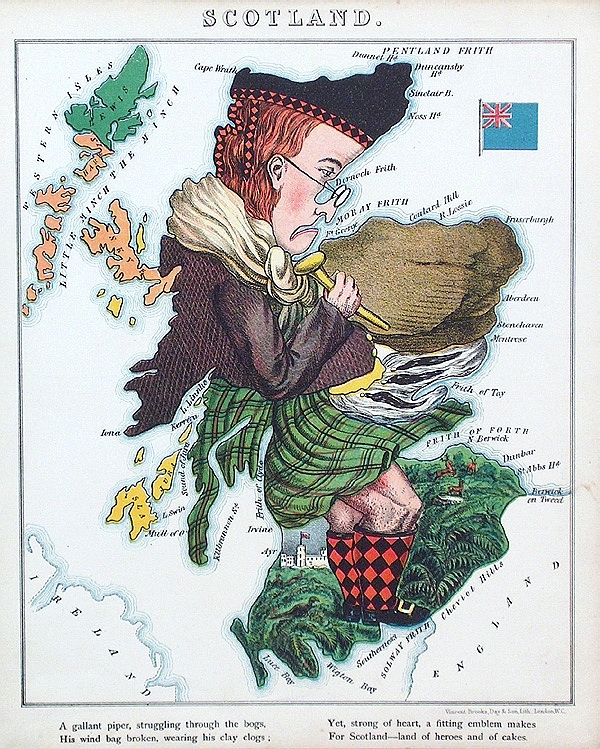

Wie Du vielleicht weisst, hat Schottland nicht das gleiche System verwalteter Wäldbestände betrieben wie beispielsweise Frankreich. Eine Zunahme der Landwirtschaft führte zur Entwaldung und damit nicht zu ausreichendem Eichenholz für die Fassproduktion. Der noch junge Whiskyhandel musste sich auf gebrauchte Fässer verlassen, die an den Docks in Glasgow, Leith, Dundee und Aberdeen angeliefert wurden. Sherry wäre zwar ein bedeutender Akteur gewesen, aber er war bei weitem nicht der einzige Alkohol, der importiert wurde.

Jahrhundertelang war Schottland «knietief in Bordeaux», dank langjähriger Handelsbeziehungen und politischer und familiärer Bande zu Bordeaux. Es gibt die Erzählung über König Alexander III, der 1286 den «blutroten Wein aus der Gascogne» trinkt.

Bis ins 19. Jahrhundert hatte sich wenig verändert. «Früher hatte Schottland den Ruf, mehr Bordeaux als jedes andere Land zu trinken», schrieb Marian McNeill in ihrem Buch «The Scots Cellar». Das Getränk der komfortablen Mittelschicht, der Bordeaux-Wein, floss in den Adern der wohlhabenden Bewohner der schottischen Städte und Landgüter. Weinfässer waren daher für die Whiskyreifung weit verbreitet.

Port war im 19. Jahrhundert im Aufstieg. Die Schotten sträubten sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch gegen die angereicherten Weine Spaniens und Portugals und sahen sie als «englisch» an. Tatsächlich importierten sie weiterhin Bordeaux statt Port oder Sherry, auch wenn es Anfang des 18. Jahrhunderts ein Handelsverbot für französische Importe nach England gab.

In den 1850er Jahren hatte sich diese Haltung jedoch abgeschwächt, da kluge Unternehmer auf der iberischen Halbinsel kommerzielle Möglichkeiten sahen. Ein Exodus schottischer Kaufleute begann: Cockburn, Sandeman, Gould, Campbell, Dow, Graham und Symington zogen nach Portugal, um Port Houses zu gründen.

Es ist heutzutage vergessen, dass das Gleiche nicht nur in Jerez und Porto, sondern auch auf Madeira geschah. Mitte des 18. Jahrhunderts waren 30% der Weinhändler Schotten. Es gab sogar eine presbyterianische Kirche in Funchal. Die zwei prestigeträchtigsten Auswanderer-Familien waren Rutherford und Gordon (später Cossart Gordon).

All diese nutzten zu Hause familiäre Beziehungen, um ihr Geschäft zu gründen, und der Konsum aller verstärkten Weine boomte.

Ein Bericht über ein Kaufmannsessen in Glasgow in JG Lockhart’s “Peter’s Letters to his Kinsfolk” (1819) vermittelt einen Eindruck nicht nur vom Konsum, sondern auch von der Breite des Konsums. Darin wurde ein Festmahl mit Lachs-, Forellen-, Hammelfleisch-, Rind- und Geflügel in Curry «mit köstlichem Old India Madeira runtergespült… eine einzige Flasche Rheinwein und eine weitere eines weissen Hermitage… nach dem Abendessen hatten wir zwei oder drei Flaschen Portwein… auch eine Fülle von Madeira, aber zu meinem Leidwesen kein Bordeaux…». Nach dem Essen hätten die Glasgow-Händler damit begonnen, den Drink dieser Zeit zu konsumieren, den Glasgow Rum Punch.

Die Stadt hatte schon lange etablierte Handelsbeziehungen mit der Karibik, insbesondere mit Jamaika. Glasgow war eine Stadt, die Rum trank und blieb bis tief ins 19. Jahrhundert hinein dabei. Wieder einmal waren Rumfässer reichlich vorhanden.

Das soll die Bedeutung von Sherry und dem Sherry-Fass nicht schmälern. Es gab jedoch eine weitaus grössere Vielfalt an Fässern, die in diesen frühen Tagen verwendet wurden als gedacht. So mag es ungewöhnlich erscheinen, aber die Verwendung von Wein-, Portwein–, Madeira-, Rum- und Brandy-Fässern folgt einfach einer langen Tradition. Brandy-Fässer waren auch weit verbreitet und wurden laut den Bestandslisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts von John Dewar & Sons verwendet

Selbstverständlich gibt es Vorschriften, welche Fässer verwendet werden dürfen. Die Scotch Whisky Regulations von 2009 erlauben nur Fässer, die als «traditionell» eingestuft werden können, d. h. die nachweislich in der Vergangenheit verwendet wurden, und haben eine «genehmigte» Liste erstellt.

Calvados-Fässer zum Beispiel sind nicht erlaubt, da es (noch) keinen Nachweis dafür gibt, dass sie verwendet wurden.

Ob Tommy Dewar Himbeeressigfässer als Rechtfertigung für ein ungewöhnliches neues Finish vorrätig hatte, ist fraglich.